Tatús Gil

La atracción de los archivos

El archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un acontecimiento inesperado. Todo él está enfocado sobre algunos instantes de la vida de personajes ordinarios, pocas veces visitados por la historia.

Instantes ocultos en cajas y legajos sin explorar, trozos de frases, fragmentos de vidas reunidas en ese vasto santuario que son los archivos.

El archivo aparece sobre la mesa de lectura normalmente en forma de legajo, atado, hacinado o ceñido, con los cantos devorados por el tiempo. Infinitamente precioso y maltrecho se manipula lentamente con miedo a que un anodino principio de deterioro se vuelva definitivo.

El archivo son palabras que emergen tras noches sucesivas y profundas: la del tiempo y la del olvido.

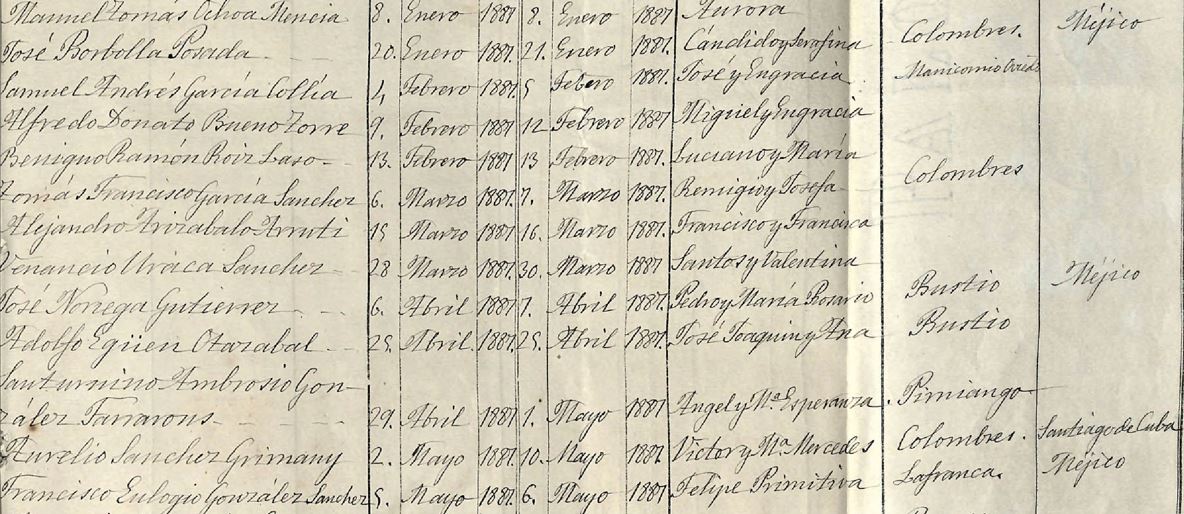

Fragmento de hoja de alistamiento de mozos para el reemplazo de 1908 - Archivo histórico de Ribadedeva (Asturias)  Así nace la sensación ingenua pero profunda de rasgar un velo, de atravesar la opacidad del saber y de acceder, como tras un largo e incierto viaje, a lo esencial de los seres y de las cosas.

Así nace la sensación ingenua pero profunda de rasgar un velo, de atravesar la opacidad del saber y de acceder, como tras un largo e incierto viaje, a lo esencial de los seres y de las cosas.

Arlette Farge

La atracción del archivo (1991) es un ensayo dirigido a los historiadores. Arlette Farge inicia su itinerario en un archivo judicial francés del siglo XVIII para hacer una reflexión del proceso todo de la investigación: desde el encuentro del investigador con su fuente, el documento de archivo, hasta el relato del camino intelectual que el historiador debe recorrer.

De Cantabria a Estados Unidos: tras las huellas de un cantero en las minas de Morenci, Arizona

Los archivos no dejan de sorprendernos, son fuente inagotable de información para la construcción de la historia.

En el Archivo General de la Administración (AGA) se guardan tesoros de un valor incalculable para la investigación. Una muestra de ello es este interesante documento: Asunto Españoles en Arizona, autorizado para su reproducción en nuestro archivo digital www.navegante.es

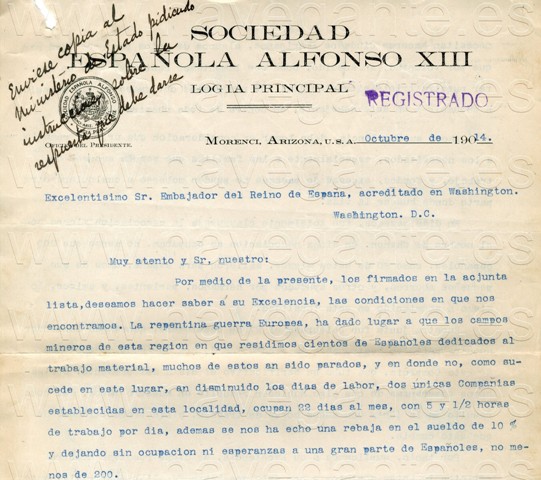

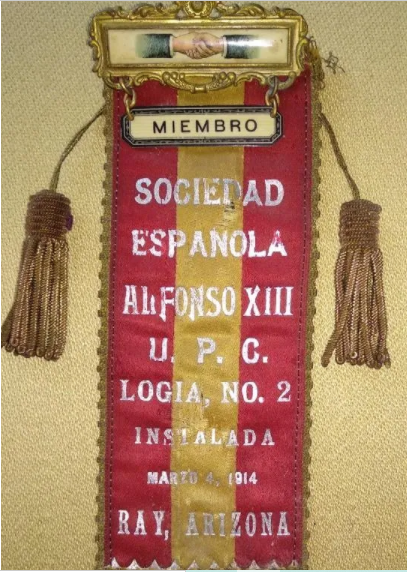

La SOCIEDAD ESPAÑOLA ALFONSO XIII, en Morenci, Arizona, dirige al Embajador de España en Washington una carta solicitando ayuda para los españoles allí radicados. La I guerra mundial se ha desatado ya con efectos devastadores para los emigrantes españoles, cántabros especialmente, mineros casi todos en el territorio de Arizona.

Entendemos que las logias masónicas de la época desempeñaban una importante labor social de ayuda a colectivos como es en este caso el minero.

Mostramos el comienzo de esta carta de la Logia Principal escrita en octubre de 1914

Dice así:

Sociedad Española Alfonso XIII al Exc. Sr. Embajador del Reino de España en Washington DC

"La Guerra Europea ha afectado los campos mineros de esta región de Arizona en donde residimos cientos de españoles. Unos han pasado al paro y otros han sufrido reducción de días de trabajo.

Las dos compañías en Morenci trabajan 22 días al mes, sólo 5 horas y media por día, y con reducción del 10% del salario.

Dejan así en el paro a unos 200 españoles en una región exclusivamente minera y sin la capacidad de emigrar a otros países o regresar a España.

Algunos han solicitado trabajo en la municipalidad de Clifton para lo que es menester la ciudadanía americana. Con mucho dolor, la necesidad ha hecho que españoles accedieran a la indeseada exigencia. Las familias sin ahorros y sin dinero para viajar se hallan inmovilizadas.

La negociación con la minera Chanon causó el paro de 200 españoles, 60 de los cuales han regresado a España ayudados por la caridad de parientes y amigos.

El 8 de octubre la Junta de Accionistas decidió reducir las horas de trabajo perdiendo la Junta de esta Sociedad toda esperanza de arreglo..."

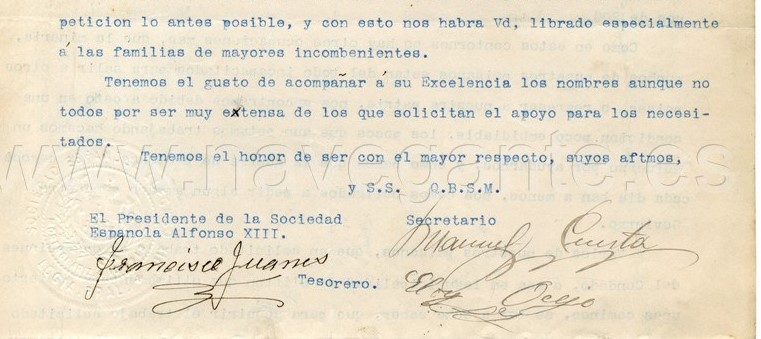

Firman este escrito El Presidente de la Sociedad Española Alfonso XII Francisco Juanes, el Secretario Manuel Cuesta y el Tesorero Eloy Ocejo

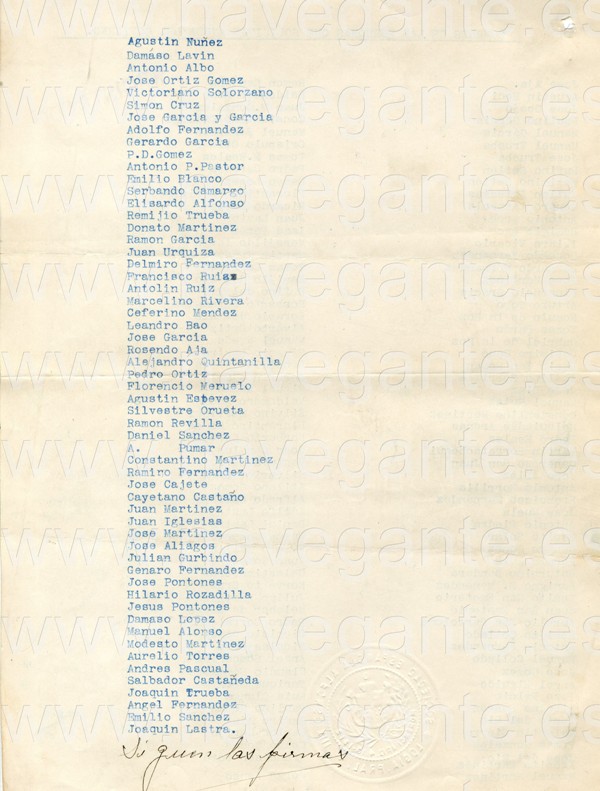

Se adjunta, además, con esta carta una lista de firmas de trabajadores que apoyan el escrito. Apellidos que muestran que una gran mayoría de ellos eran de Trasmiera, como, Lavín, Quintanilla, Meruelo, Solórzano…famosos canteros de la actual Cantabria. Lista en la que muchos podrán descubrir a sus antepasados y conocer algo más de su historia. Entre ellos está la firma de Rosendo Aja Fernández, de la Cavada, quien, siguiendo su rastro en los archivos, es la causa del hallazgo de este documento (Diario de Navegantes: Los cántabros de la mina de Morenci, Arizona -Febrero 1-2021 y Rosendo Aja Septiembre 17-2020)

Desconocemos si los abajo firmantes eran masones o sólamente se beneficiaban de la ayuda que les proporcionaba la logia.

Documentos cedidos a la Asociación Navegantes, con licencia autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración -IDD (10)026.001, caja 51/08128, antiguo legajo 1102, expediente nº 37: Expedientes Especiales. Sobre una Ley de Arizona que perjudica a los emigrantes españoles (1914-1915)

El Centro Asturiano de La Habana

Esta es la situación en Asturias allá por 1885 y éste el sentir de los miles de asturianos emigrados en Cuba.

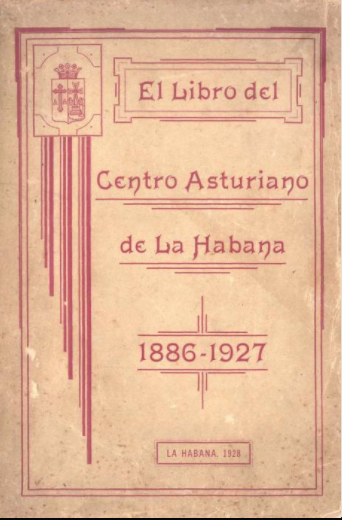

"Despedíase el año 1885 dejando en Asturias estela de desventuras. Asturias sufría los rigores de espantosa miseria con sus cosechas agrícolas arrasadas por tempestades de nieve y granizo, con sus ganados famélicos, exhaustos, y sin reservas en los graneros, ofreciendo desolador conjunto de pobreza. Aquellos infelices labrantines clamaban auxilio de los poderes públicos y de la caridad particular, socorro para impedir la muerte por hambre de sus animales de labranza; socorro a fin de no perecer ellos, asimismo, de inanición sobre la tierra un tiempo fecunda y entonces transformada en páramo inhóspito y cruel. Al rigor del temporal, alud que apenas dejara en pié nada de valor, siguieran alarmantes brotes epidémicos, tifus y viruela… Así comienza el Libro del Centro Asturiano de la Habana 1886-1927 editado en 1928.

Y sigue: todo se conjuraba, pues, para que fuese espantosa la situación … Los asturianos residentes en la Habana, no quisieron mostrarse indiferentes ni retraídos. Las noticias de lo que allá pasaba herían lo íntimo de sus entrañas… Y surgieron presto Juntas de socorros. Y estas Juntas amén de ir de puerta en puerta impetrando dádivas, pusieron sus miradas en la "Sociedad Asturiana de Beneficencia", constituida en Agosto de 1877 … ¿A quién recurrir con más probabilidad de éxito? Empero, no sucedió así. El desencanto entre gran parte de la colonia fué enorme. No se esperaba semejante negativa.

Estallara, pues, el cisma, la discrepancia fundamental que había de traer la creación del Centro Asturiano de La Habana.

Un semanario, "El Heraldo de Asturias", del que eran director D. Lucio Suárez Solís y administrador don Manuel Fernández Santa Eulalia, ambos avilesinos, sintetizó estas ansias en artículo titulado "La Solución"—21 de Marzo de 1886—trabajo leidísimo y comentado de muy diversos modos por censurarse en él franca y rotundamente a la Beneficencia y decirse ya, de manera resuelta: "visto que, sea por defectos en su organización, por negligencia en sus directores o por otra causa cualquiera esa sociedad no responde como debiera a las necesidades de la provincia y de la colonia, creemos que la fundación del Centro Asturiano se impone de una manera fatal e inevitable. A grandes males, grandes remedios".

Por fin, el 2 de mayo, cincuenta asturianos se reúnen y asientan las bases del futuro Centro Asturiano. En los siguientes días se aprueba el reglamento de la Asociación y el 24 de junio se celebran las primeras elecciones para Junta Directiva, siendo elegido el Excmo. Señor D. Diego González del Valle presidente del flamante Centro Asturiano de La Habana

Fomentar y estrechar lazos de unión y vínculos de compañerismo entre los naturales de la provincia de Asturia y sus descendientes (…) proporcionar a los asociados asistencia en sus enfermedades; instrucción y lícito recreo (…) . Con ese sentido el Centro Asturiano adquirió en 1895 una gran casa-quinta en el conocido barrio de El Cerro de La Habana, para instalar una clínica de salud, que fue bautizada con el nombre de Covadonga. La quinta Covadonga, que hoy lleva el nombre de Hospital Salvador Allende, fue uno de los más grandes empeños y logros de la recien creada asociación .

En el palacio del Marqués de la Vega de Anzo, antiguo casino español en La Habana, se instalaron los Asturianos el 8 de diciembre de 1892. Unido al cuerpo del edificio se encontraban el Teatro Albisu que los asturianos transformarán en el teatro Campoamor.

El destino hizo que el 24 de octubre de 1918 un voraz incendio destruyera totalmente el edificio y la desaparición del teatro en el proyecto de construcción de la nueva sede.

«El Teatro de Campoamor, meses ha señorial y gallardo, ha sido derribado por implacable piqueta. 4.100 pesos es lo que produjo en subasta cuanto en él se contaba de aprovechable: sillería, lámparas, telones, puertas…, bien poco, en verdad. Sic transit gloria mundi est… Las glorias de este mundo no son (ay!) perdurables… De aquel magnífico coliseo, por cuya escena desfilaron los más eminentes artistas y en cuya sala se daba cita lo más granado de la sociedad habanera, no queda nada. Sólo su recuerdo persistirá durante algún tiempo. Luego, más tarde, en el devanar de los años, ni eso. Si acaso, alguna referencia en los periódicos hablando de la ciudad antigua» (Libro del Centro Asturiano de La Habana 1886-1927)

Este desastre no amilanó a los asturianos, nada más lejos. Los miembros de la sociedad asturiana, publicaron comunicados cargados de optimismo, donde abogaban por la construcción de una nueva sede. (…) Los socios del Centro Asturiano, henchidos de fogoso patriotismo nacional, férrea voluntad regional, saturados al mismo tiempo de procedimientos e ideas modernas, quieren un palacio digno de glorificar a su tierra extranjera y de embellecer el país en que amorosamente convivimos. (…) desmentiríamos nuestra estirpe si en esta hora solemne de la historia social no levantáramos un monumento que, hablando a las futuras generaciones, muestre el esfuerzo y la legendaria acometividad de los asturianos en Cuba ( CIMA, E., RODRÍGUEZ, L. R., RODRÍGUEZ, J., FERNÁNDEZ, N. y PRUNEDA, I., “Para construir el Palacio de Asturias”, La emigración española (Madrid, 1918) - n.24 )

El resultado fue la construcción de un centro a lo grande, uno de los más bellos e impresionantes palacios que aún se conservan en La Habana y que es en la actualidad el Museo Nacional de Bellas Artes.

Gran vitral del Centro Asturiano de La Habana (Cuba)

Mujeres en la emigración - Las hijas del capitán

En la isla de Manhattan, junto al puente Brooklyn, se encuentra Little Spain el barrio de los emigrantes españoles que se asentaron en Nueva York. Aquí, en este territorio, sitúa María Dueñas su novela Las hijas del Capitán

Noticia sobre Little Spain - informativos de TVE

De la mano de esta novela queremos recordar y hacer un pequeño homenaje a las mujeres en la emigración española a América. Un reconocimiento a todas aquellas que marcharon con sus familias o solas y que tuvieron que enfrentar un mundo distinto al suyo. Trabajaron, la mayoría, en el servicio doméstico, como costureras, en fábricas, en el campo y en comercios. Incluso las que se quedaban en casa ingresaban un poco de dinero trabajando para afuera, lavando o planchando ropa.

Muchas fueron vilmente explotadas por parientes, conocidos o intermediarios de inmigrantes en negocios turbulentos y oscuros.

No dejaron grandes nombres para la historia pero fueron imprescindibles. Su trabajo en segundo plano, fue fundamental. Tuvieron que hacer de todo e hicieron todo lo que pudieron.

No sólo ellas, recordamos en estas líneas a aquellas que se quedaron en su tierra, su pueblo, su casa, ejerciendo como responsables de la educación de los hijos y del sustento diario. Ellas fueron, también, mujeres de la emigración. Mujeres que fueron madres de muchachos emigrantes, esposas de maridos que andaban por allá, hermanas, abuelas, novias. Todas esperando una carta, noticias, alguna remesa que aliviara la economía.

Pero regresemos a Las hijas del capitán.

Es la historia de una familia. Una familia que, como tantas otras, se vio obligada a cruzar un océano para llegar una urbe deslumbrante, New York y luchar con arrojo para encontrar su camino. Es un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron - y viven - la aventura, a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración.

"Estamos en Nueva York, año 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio mientras en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad." (contraportada del libro)

“…en ese entorno encontró su enésimo empleo Emilio Arenas en la primavera de 1935: en La Valenciana, el negocio en la esquina de Cherry con Catherine que se anunciaba como hotel aunque en realidad se tratara de algo infinitamente más elástico y operativo. Multitud de inmigrantes españoles habían desembarcado en Nueva York con tan sólo esa referencia retenida en la memoria o apuntada con mano torpe sobre un trozo de papel: La Valenciana, 45 Cherry Street…el propietario de la casa actuaba además como intérprete, intermediaba en la compra de pasajes de barco o giraba dinero a través del océano. Y para beneficio colectivo, en un panel colgado de la pared a diario se pinchaban con chinchetas las ofertas de empleo de la zona, y en una gran caja vacía de puros habanos, a la manera de una humilde y espontánea estafeta de correos, se guardaba la correspondencia procedente de la Península para que los hombres de vida itinerante, sin ataduras ni domicilio fijo, acudieran a recogerla de tanto en tanto a fin de saber de los suyos al otro lado del mar…”

(extracto de Las hijas del capitán)

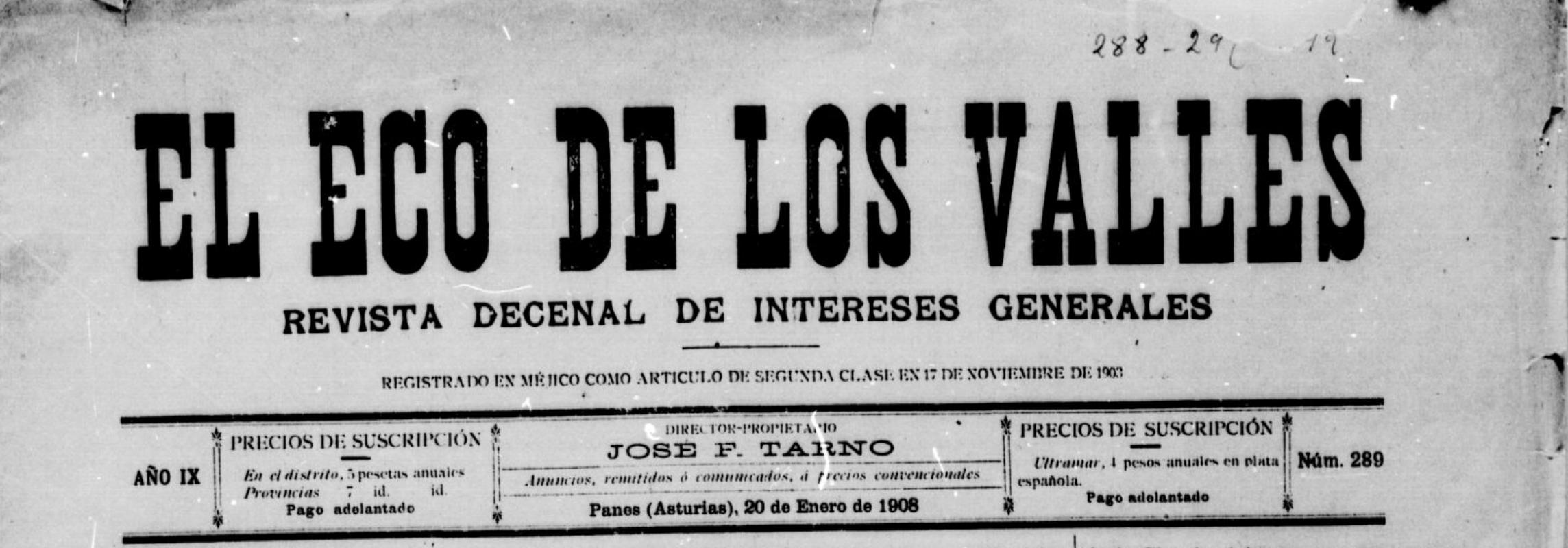

Corresponsalía en México del Eco de los Valles (1908)

La crónica social y cultural del oriente asturiano de aquí y de allá estuvo reflejada al detalle en los semanarios El Eco de los Valles y El Oriente de Asturias que, en un tiempo, fueron el nexo de unión de la comarca más oriental del Principado de Asturias con América.

Ahora todo es más rápido, los tiempos y modos de lectura han cambiado, ya no hay que esperar, todo está en la red así que los descendientes de aquellos emigrantes, tal vez allí todavía o quizás alguno ya de vuelta, podrán (re)leer la historia de su tierra asturiana a través del enlace al Archivo digital que el Ayuntamiento de Llanes a puesto a disposición de todos.

El Oriente y El Eco puntalmente surcaban el Atlántico para satisfacer las necesidades informativas y socorrer la nostalgia de aquellos que un día tuvieron que marchar. Tardaban en llegar pero llegaban y todos, en ambos lados del océano, leían con avidez sobre las pequeñas y grandes cosas que ocurrían en sus municipios del oriente asturiano, principalmente Llanes, Rivadedeva, la Peñamelleras y Cabrales y por supuesto las noticias enviadas por las corresponsalías americanas. Fiestas, romerías, bodas, bautizos, viajes y defunciones quedaron reflejados en sus páginas.

Pero no sólo daban cuenta los corresponsales de los ecos de sociedad. El artículo que hoy os presentamos se publicó en El Eco de los Valles el 20 de enero de 1908 y trata sobre una realidad bien distinta. Es una carta escrita por el corresponsal en México A de Caso, para el director del periódico en la que muestra la situación de los emigrantes en 1908 y recomienda la necesidad de formarse con alguna profesión antes de emigrar a México para que todo sea más fácil y no tengan que sufrir calamidades por falta de trabajo y finalmente ser deportados.

Esta es la transcripción de la noticia. El original con un clik en la imagen siguiente:

ECOS MEXICANOS

Sr. Director de El Eco de Los Valles

Mi querido amigo: no pensaba volver a escribirle tan pronto; pero a ello me obliga el deber que contraído tengo con El Eco, toda vez que, desde luego sin disposiciones para ello háganme o no caso de mis sanas advertencias, empecé a informar a mis paisanos ahí residentes, de lo que a mi juicio deben hacer con relación a los que piensan embarcar con rumbo hacia acá, en atención a cómo aquí está la situación.

Poco valdrán mis humildes consejos por no ser quizá del agrado de muchos, y más por carecer del brillante estilo que otros poseen para expresar ideascon el que lograrían convencer al incrédulo Sto. Tomás de otros tiempos.

Poco me cuesta, y por eso cumplo lo que yo creo deber que la conciencia me impone, de mandar a El Eco de Los Valles todo lo que esté a mi alcance y a su juicio pueda redundar en beneficio de la humanidad, con más motivo siendo esta la condición del simpático periódico, En este asunto no soy sólo yo, por fortuna, pues aquí a diario se ocupa la Prensa de la precaria situación que la mayoría de los españoles atravesamos compadeciéndonos a veces, congratulándose en cierto modo otras; pero todo lo merecemos: y todo ¿por qué?. El Párrafo de El Heraldo de fecha 27 del presente. Publicado en esta ciudad, y que a la letra copio, lo dice bien claro:

La repatriación de españoles.

El número de inmigrantes españoles ha sido muy considerable durante el año que termina. Muchos individuos, sin armas propias para la lucha por la vida, se han encontrado en graves aprietos, y algunos heridos por la miseria. De aquí la labor benéfica del señor Ministro Plenipotenciario de España, en gestionar el regreso de sus compatriotas.

México dista mucho de ser tierra inhospitalaria; recibe con los brazos abiertos a todo el mundo, facilita medios de trabajo como pocos países pueden facilitarlos, dado su florecimiento.

Sólo que los emigrantes, para poder sostenerse, deben reunir condiciones especiales. Desde luego, los artesanos encuentran acomodo. Los carpinteros y los herreros especialmente, obtienen salarios superiores a los que pueden recibir algunas naciones europeas. Los albañiles, auxiliares de decoradores, y los que practican artes liberales obtienen también provecho en nuestro suelo.

Las cosas han cambiado para los inmigrantes españoles, y a esto se debe muchas veces que salgan de nuestro país mayor número de los que entraron el año, como lo ha registrado la Estadística.

Como todo es exactamente cierto cabe más que poner el remedio. ¿Cómo? sencillísimo. En tanto que los padres mejor acomodados deben inculcar a sus hijos la vocación de algún oficio, que sin gran esfuerzo, pueden aprender, dada la abundancia de materia prima con la que la naturaleza dotó nuestras provincias, y así el más pobre de nuestros labradores está en condiciones de adquirir la herramienta indispensable, porque mayor desembolso hacen cuando llega la hora del embarque, y nunca falta. Sobre esta base. Aquí, donde quiera podremos trabajar: porque si en el comercio no cabemos, podemos echar manos a la obra que cada vez puede ser más perfecta y retribuida.

No olvidar que las cosas han cambiado.

A. de Caso

Diciembre 28 de 1907

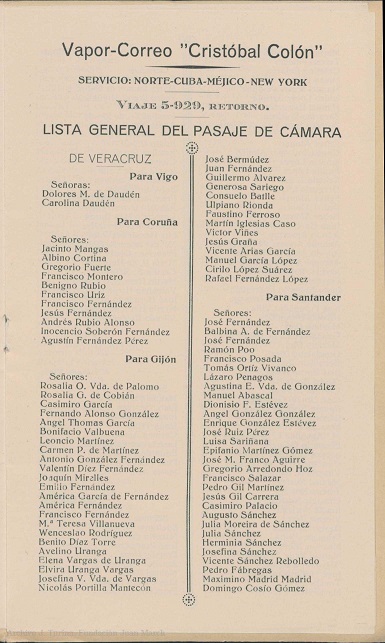

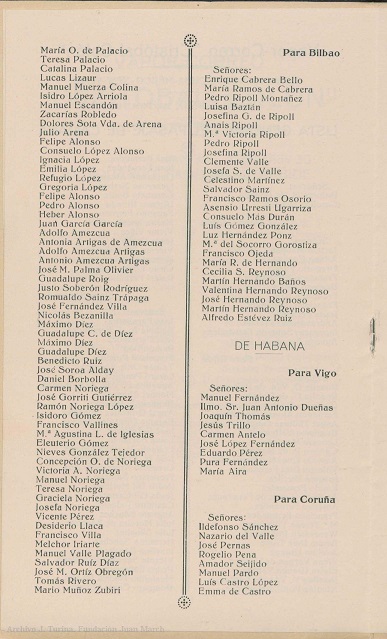

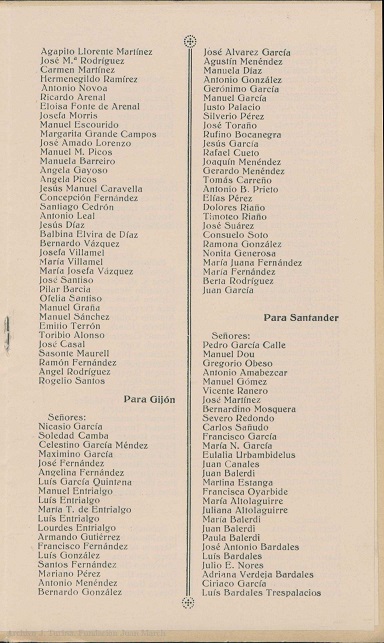

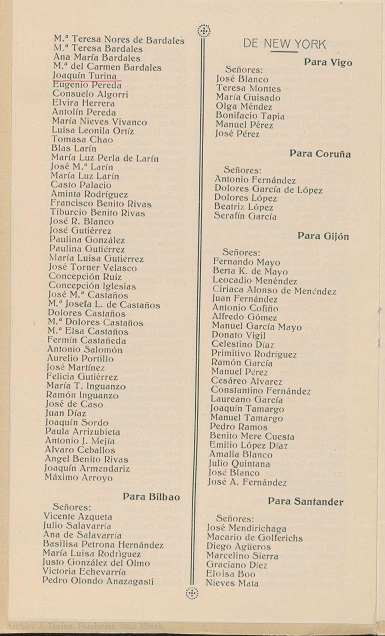

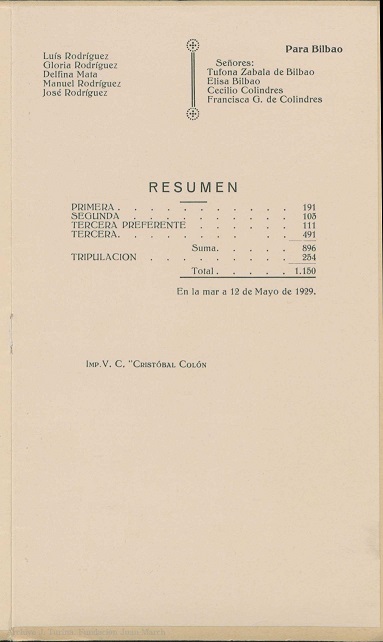

Pasaje vapor Cristóbal Colón (12 de mayo de 1929)

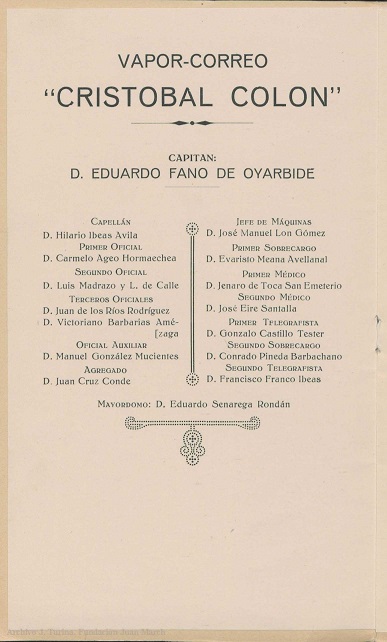

La Compañía Trasatlántica Española editaba para cada travesía un folleto con la relación de tripulantes y pasajeros embarcados. Mostramos el que publicó el 12 de mayo de 1929 para el viaje que el vapor Cristóbal Colón realizó desde Veracruz, Habana y Nueva York a los puertos del norte de España Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. El acontecimiento social que suponía el viaje con varias semanas de travesía hacía que este fuera un hecho relevante e inolvidable en la vida de sus protagonistas.

Entre el pasaje encontramos al músico y compositor Joaquín Turina que había ido a dar unas conferencias a New York meses antes de que se desplomara la bolsa. Este es su folleto del viaje de regreso y forma parte del fondo Joaquín Turina que custodia la Fundación Juan March

Aporta información muy variada e interesante. Clasifica a los viajeros por puerto de salida y de llegada y también por categoría de billete. Un total de 1.150 personas, entre pasaje y tripulación, un mundo. Entre ellos emigrantes cuya vida, trabajo y negocios estaban ya en el país de acogida y vuelven a su lugar de origen en condición de hombres prósperos, con fortuna mayor o menor aunque la mayoría regresa en tercera.

Estamos en 1929 , año de La Gran Depresión que desde Estados Unidos se difundió al resto del mundo, los que viajaban en el barco podemos suponer que ya iban preocupados por las malas noticias mundiales y debían saber que llegaban a una España inmersa en una gran crisis política y social.

Nos llama la atención una circular que se publicó en España precisamente el 9 de noviembre de 1929 en la que “se recomienda a todas las personas que se propongan salir de España cuiden mucho al escoger los bancos donde ingresen sus ahorros.

Regresaban a un país fundamentalmente agrario y con una tasa de desempleo altísima en estos años de crisis. Es importante tener en cuenta que los parados, entonces, no contaban con ningún tipo de subsidio así que las colas a las puertas de organizaciones benéficas o la Iglesia para conseguir comida se convirtieron en una estampa, por desgracia, habitual.

Nuestra base de datos alberga a algunos de estos viajeros como Ramón Poó, Francisco Posada, Manuel Escandón, Joaquín Sordo, Justo Soberón, entre otros. Invitamos a descubrir el nombre de algún familiar o conocido que haya estado en ese momento en este barco.

El folleto desde el archivo de la Fundación Juan March

Siempre una lista nos sorprende con un nuevo hallazgo.

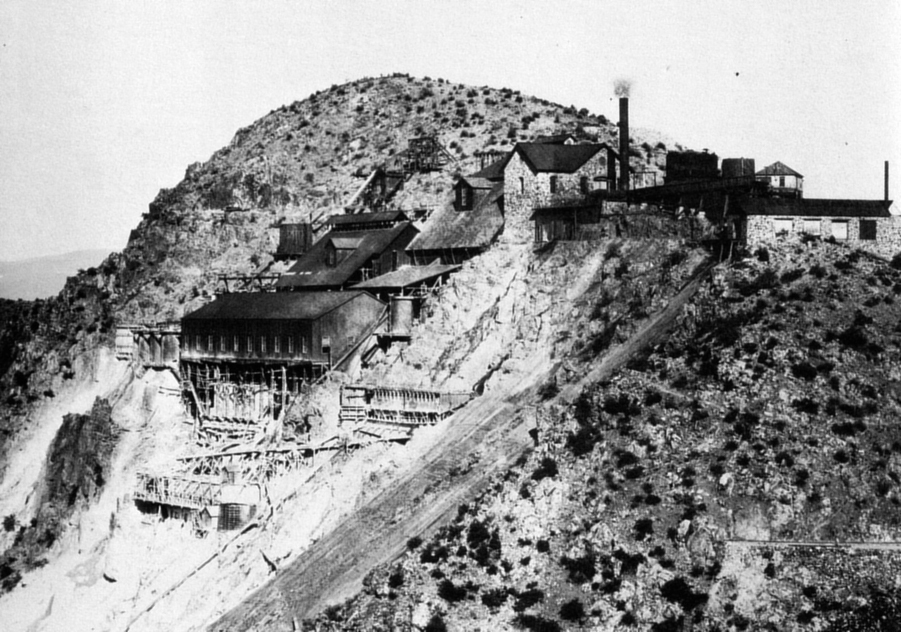

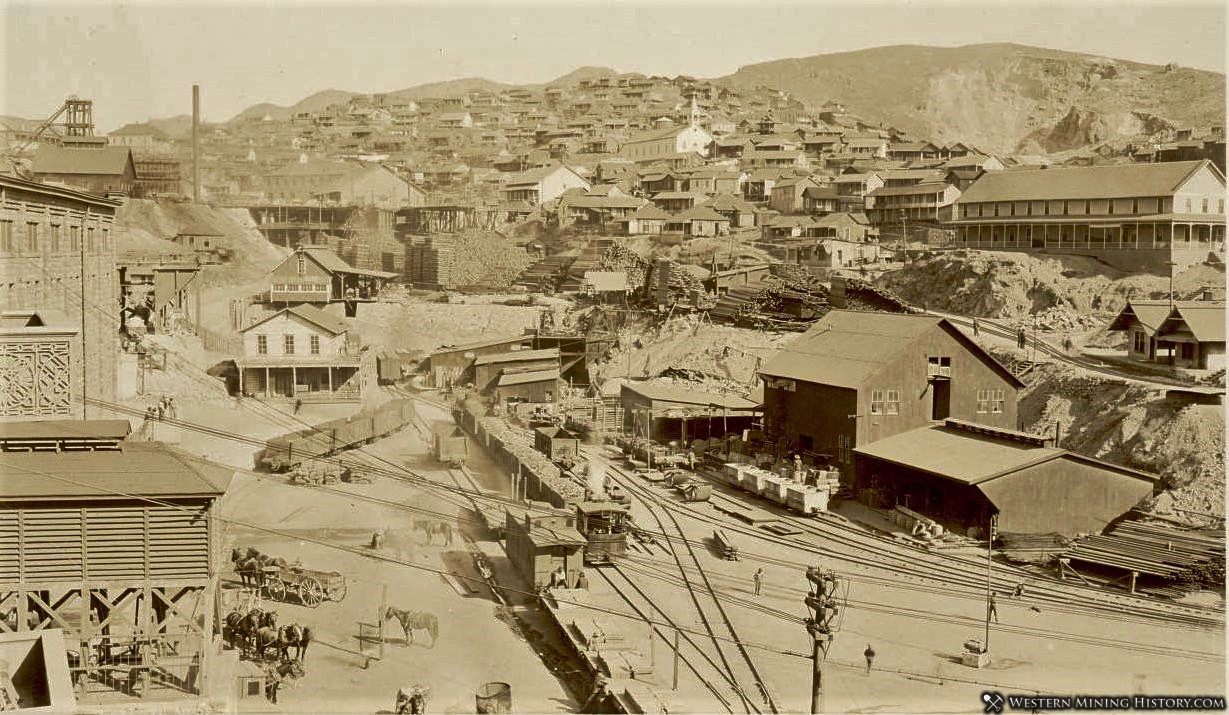

Los cántabros de la mina de Morenci, Arizona (USA)

En el Condado de Greenlee, en el actual estado de Arizona (USA), en lo que se dio en llamar la Meseta del Cobre existió una mina llamada Old Morenci en la que muchos canteros cántabros trabajaron, uno de ellos se llamaba Rosendo Aja.

En plena fiebre del oro en la década de 1860 comenzó la explotación de este territorio y la llegada de los buscadores de oro que, al no encontrar yacimientos auríferos, siguieron su camino. Pero no todos se fueron, algunas compañías se quedaron para explotar los riquísimos yacimientos de cobre. Llegaron entonces los mineros del cobre, solos o con sus familias, y crearon un primer asentamiento alrededor de la mina en 1870 al que dieron en llamar Joy Camp.

Estas son fechas y territorios de “far west”, de forajidos de película, indios y cowboys, construcción del ferrocarril y todo aquello que dio origen a la leyenda del lejano oeste.

La extracción del mineral, con túneles y galerías abiertas a pico y pala, era muy peligrosa y las condiciones de trabajo muy duras. El terreno empinado donde se encontraba la mina hizo que el trazado original de este asentamiento fuera muy precario y casi intransitable debido a la pendiente del terreno. Laderas empinadas y embarradas donde se instalaron las tiendas de lona y casuchas de los mineros. Con el tiempo, este campamento minero pasó a llamarse Morenci.

La descripción de Joy Camp de la página del Condado de Greenlee, Arizona, donde se situaba la mina nos ayuda a entender la historia de estos emigrantes cántabros que llegaron a las lejanas tierras del oeste americano:

“ A una altitud de 4.836 pies, el trazado del poblado original, Joy Camp, era casi intransitable. Construido contra en las empinadas laderas de la colina de Longfellow Hill, la alineación vertical de los edificios le valió la distinción como uno de los asentamientos más peligrosos de los Estados Unidos.

Llegó a ser conocida como la ciudad sin vehículos con ruedas. Todavía en 1912, las entregas a los hogares por parte de los comerciantes se realizaban con burro de carga y escalera. Como no había caminos, sino senderos para peatones y burros, los coches tenían que quedar estacionados al pie de la montaña, y los conductores se veían obligados a subir las laderas de la colina desde ese punto. Se dice que los niños pequeños estaban amarrados en los patios de sus casas mientras jugaban, para evitar que cayeran abajo.

(Greenlee County - www.co.greenlee.az.us)

A partir de 1912 se mejoraron los caminos y casas, construyendo otros edificios incluido un club social. Expresión de prosperidad, sin duda.

En 1937 se cerró la mina subterránea y se transformó en una explotación a cielo abierto que haría desaparecer el primitivo asentamiento Old Morenci, fundando una nueva Morenci más alejada del gran pozo

Por qué y cómo en los albores de 1900 un joven cantero, Rosendo Aja, llega a esta mina de Morenci, lugar tan apartado y alejado de su pueblo en la comarca de Trasmiera, Cantabria.

A la misma zona minera fueron como él otros muchos jóvenes de Cantabria. Se nos plantean algunas preguntas ¿quién los reclutaba para ir a trabajar a esas tierras? ¿como se organizaba ese tráfico de emigrantes hacia las minas americanas y en concreto a la de Morenci? ¿eran sólo las redes familiares y vecinales las que movían a todos estos emigrantes? ¿cuánto tiempo duraban los contratos?

Son cuestiones todas ellas para las que buscamos respuestas.

La vieja Morenci desaparecida al construir la nueva regresa a la actualidad con el deseo de que no caigan en el olvido estos hombres, auténticos pioneros que enfrentaron y superaron el reto de la mina.

Nota: en 1848 la mayor parte de Arizona, al norte de río Gíla, pasó de México a manos estadounidenses. El Presidente mexicano Santa Anna vendió lo que se posteriormente se convertiría en la parte sur del Estado de Arizona en la Venta de La Mesilla en 1853. El 14 de febrero de 1912 Arizona adquirió el estatuto de estado de los Estados Unidos

IMÁGENES: https://westernmininghistory.com/

-Morenci-Colina Longfellow (1901)

-Morenci (1900)

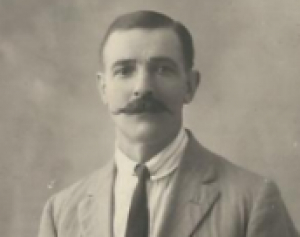

Gumersindo Ruiz Noriega

Tenía Gumersindo Ruiz Noriega 96 años cuando lo conocí aquí, en su casa de Colombres, el último verano que pasó en su tierra asturiana. Tuve la inmensa suerte de que aceptara que le entrevistara para nuestro proyecto sobre la emigración asturiana en América.

Recuerdo aquella tarde como si acabara de pasar y lo recuerdo a él cariñoso y cordial hablando de su vida, de aquel viaje terrible en el Magallanes, en sollado y con tormenta.

“Yo no iba al cine ni gastaba un perro porque yo desde muy pequeño ya me di cuenta de cómo sufrían mi padre y mi madre que no tenían que darnos de comer”. Así que “mi idea al irme para México era o hago algo o me vuelvo para Colombres porque yo lo que quiero es ayudar a mi madre que estaba viuda con muchos hijos”.

Y así lo hizo, con empeño, con propósito, trabajando sin descanso hasta que compró, ya casado, la pequeña tienda de Ayuntamiento 21 que con el paso de los años se convertiría en “La Europea”

Y siempre, siempre, con la familia al lado “sin esta familia yo no hubiera podido hacer nada”

Este es su recuerdo y su memoria.

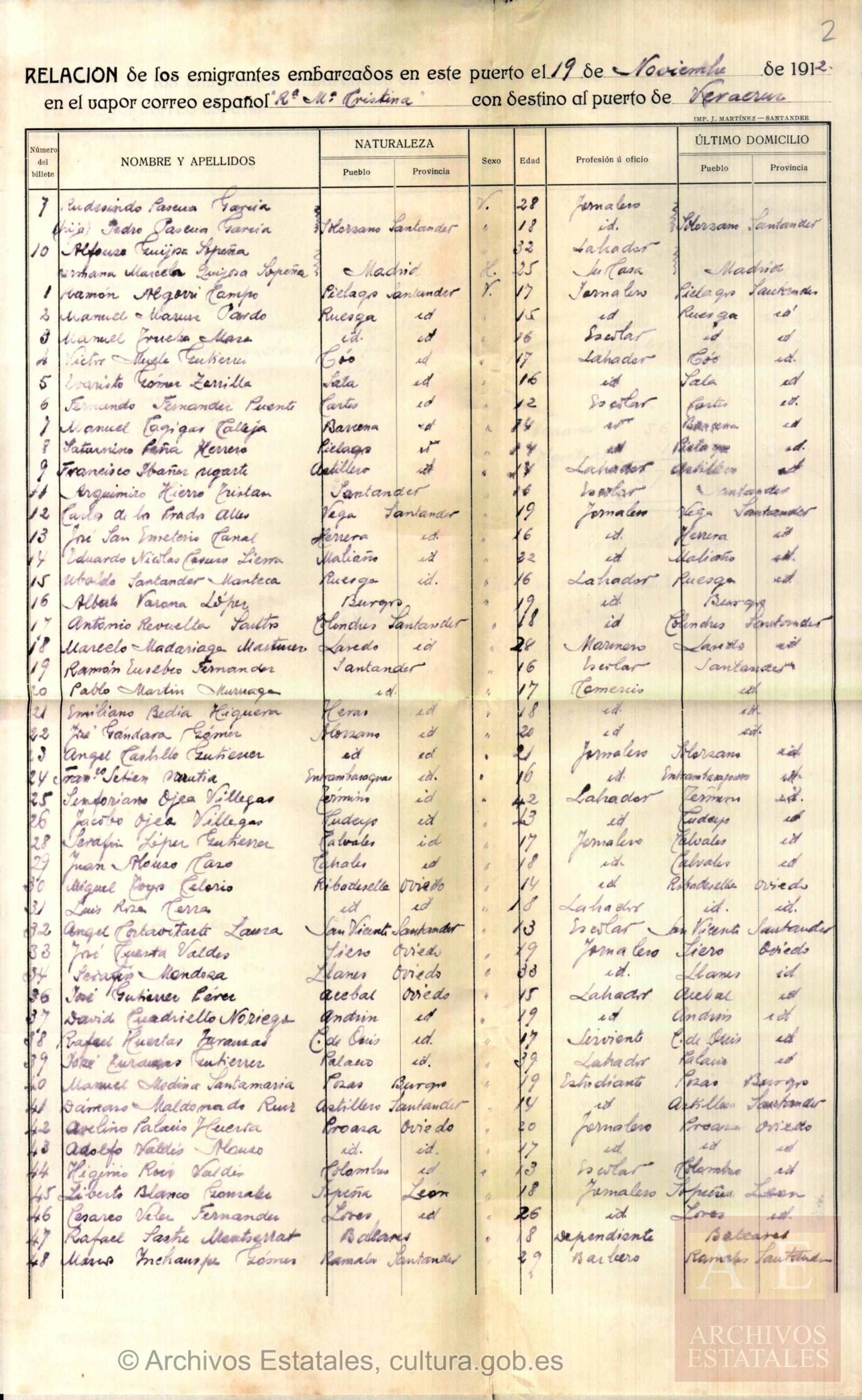

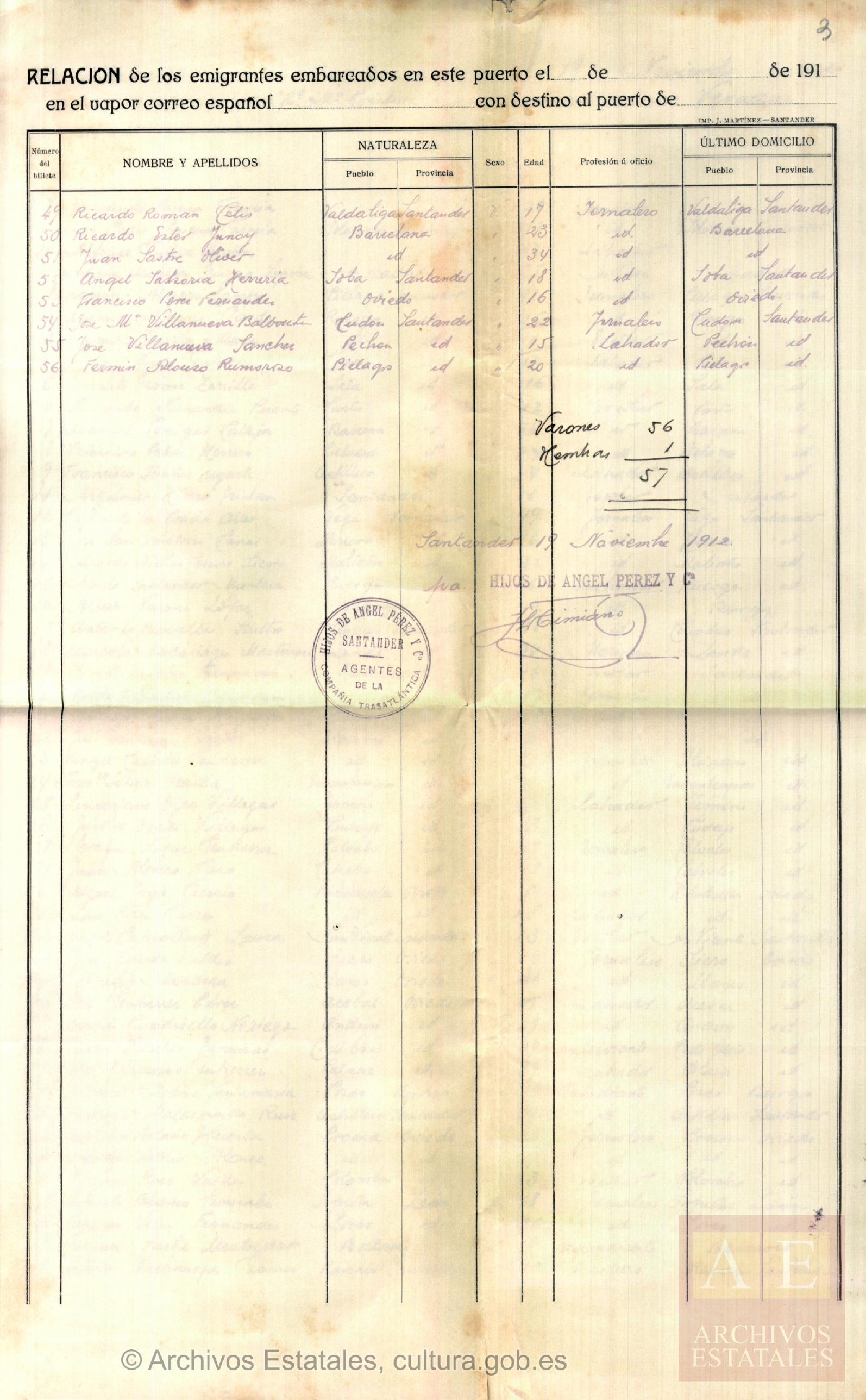

El perfil: varón, joven, soltero

A partir de la década de 1880 y hasta 1930 se desata el periodo conocido como "la emigración en masa" término acuñado por Nicolás Sánchez Albornoz para definir el ingente movimiento migratorio de españoles hacia América,

Alcanza su cota más alta en los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra de 1914 con una importancia social y un peso demográfico muy superior al de la época colonial. La Gran Depresión de los años 30 del siglo xx ralentizará esta emigración masiva a América, aunque el fenómeno no desaparecerá como tal.

La mayor parte de quienes emprendían el viaje eran personas con escasa instrucción, que no dejaron por escrito los pormenores del viaje que realizaban. Esta escasez de testimonios de primera mano, dota de un valor extraordinario fondos documentales como las listas de pasajeros y emigrantes de las compañías transoceánicas que partían desde los puertos del norte de España o hacían escala en ellos, documentos administrativos de los puertos de origen y llegada de estos buques, informes de inspectores, relatos de segunda mano, informes de consulados, etc. La ingente masa documental a que dio lugar el fenómeno migratorio y que demuestra, sin lugar a duda, que en los archivos donde están depositados se encuentra la voz y la memoria de los miles de emigrantes que durante el pasado siglo embarcaron hacia América buscando una nueva vida.

Una parte considerable de la población española, joven, soltera y en edad de trabajar, abandonó el país, de manera permanente o temporal. El documento que mostramos es prueba de ello.

El 19 de septiembre de 1912 partía desde el puerto de Santander rumbo a Veracruz el vapor Reina María Cristina (Compañía Trasatlántica Española). Embarcaron, que se sepa, 57 emigrantes. Salvo cuatro de ellos todos asturianos y cántabros con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, sólo dos emigrantes del listado pasan de los 40 años. Todos labradores y jornaleros, los más pequeños figuran como escolares o estudiantes. Entre ellos van, además, un marinero, un sirviente, un barbero, un dependiente y tres comerciantes. Sólo una mujer de 25 años junto con su hermano de 32 años procedentes de Madrid.

Podemos imaginar cómo iba aumentando el pasaje de tercera en las sucesivas escalas que el Reina María Cristina iba realizando en los puertos de Gijón, Vigo y Coruña. Y aún podemos imaginar más si pensamos que no sólo operaba la Compañía Trasatlántica Española en estos puertos, también la Compagnie Générale Transatlantique, la Hamburg America Line, la Holland America Line, etc. Tráfico marítimo sin cesar !emigración masiva¡ hacia tierras americanas de Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina, Chile, Estados Unidos...

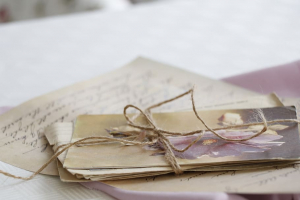

Cartas. Emociones y emigración

Extractos del texto y de algunas cartas en las que se basa el artículo de María José Fernández Vicente y Alicia Gil Lázaro " Emociones y sentimientos en la emigración familiar española a América (siglo XX). Perspectivas de análisis

De manera general los proyectos migratorios se solían elaborar en el seno familiar y todos los miembros, tanto los que marchaban como los que se quedaban, se veían afectados de una u otra manera por este proyecto vital colectivo. Se fuera uno o varios miembros, todos a la vez o escalonadamente —a través de la reagrupación familiar—, la emigración era usualmente un emprendimiento de la comunidad emocional familiar.

El momento de la partida cristaliza los sentimientos, a menudo contradictorios, que envuelven al conjunto de la familia frente a la emigración. Por un lado, la idea de emigrar se ponía en marcha ante la expectativa de una mejora en las condiciones de vida, de modo que generaba sentimientos como la ilusión y la esperanza, tanto en los que realizan el viaje como los que lo apoyan quedándose.

Pero la emigración también era percibida como una tragedia que separaba a las personas físicamente. La distancia dividía a las familias por lo que no era de extrañar que imperaran los sentimientos de tristeza y desarraigo.

"Yo, aunque disimulaba, sentía como una tristeza al pensar que sería la última fiesta que estaría en casa, ya que el sábado siguiente, Sábado de Gloria, era el día de mi partida para la Argentina. [...] Empecé a despedirme de mis amistades. Fui a San Andrés a despedirme de mis familiares, tíos, tías y primos. Todos quedaron muy tristes y no hubo ni uno solo que me alentara, que es lo que yo hubiese querido. Me ponían aún más triste. Nos despedimos con mi hermana menor, porque tenía que ir a la fábrica muy temprano. Fue una despedida tremenda, ya que esta hermana y yo éramos los dos hermanos que más nos queríamos. Lloró hasta que se llenó y yo tuve que hacer lo mismo."

(Marsal, Juan Francisco, Hacer la América. Biografía de un emigrante, Barcelona, Editorial Ariel, 1972)

Los sentimientos de incertidumbre ante lo desconocido y el desasosiego que esta generaba son también característicos del mundo de la emigración y estaban especialmente presentes en el momento de la partida. Cuando la emigración dejaba en tierra a una parte del núcleo familiar (lo cual fue característico en las primeras décadas del siglo XX, cuando marchaban sobre todo los hombres), esta se veía especialmente afectada por sentimientos de zozobra ante la separación y los posibles riesgos del viaje.

[...] Te vas, procura mirar siempre por ti. Nosotros quedamos en casa y trabajando no nos faltará qué comer pero tú eres solo, puedes enfermarte o puede que algún día te falte el trabajo por cualquier circunstancia, y si no tienes algo tuyo pudieras verte necesitado y pasar hambre [...] Lo primero que has de observar es una conducta intachable: honradez, obediencia, constancia y buena voluntad, cualidades son que abren las puertas y recomiendan al individuo en todas partes [...]. Escribe tan pronto como puedas y adiós hijo”. Diciendo esto y dándome un abrazo y un beso en la frente, se retiró mi padre quedando yo abajo en el camarote sumido en la mayor tristeza6.

(Sobrino Mijares, Cayetano, Memorias de un emigrante asturiano. La Habana y Veracruz (1871-1908), Xixón, Muséu del pueblu de Asturies, 2012.Sobrino Mijares, 2012: 29-30)

La añoranza, por otro lado, constituía el sentimiento más característico del universo emocional de las familias participantes en el fenómeno migratorio, aunque no afectaba a sus integrantes del mismo modo. Para los emigrantes, la nostalgia se fundamentaba en el sentimiento de pérdida de un lugar y de unas personas, de un tiempo pasado, mientras que los familiares que se quedaban añoraban esencialmente al ser que emigró. Sus expectativas eran distintas y sus emociones también. En cualquier caso, para unos y otros la nostalgia remitía a un sentimiento de pérdida de un día a día compartido (ritos, fiestas, labores, etc.), que atenuaban en la correspondencia relatando sus quehaceres cotidianos o detalles anecdóticos.

En la correspondencia con su hermano, el gallego Germán González Añel, emigrado a Montevideo en los años cincuenta, le confesaba a Serafín: «Excuso decirte en el silencio de la noche las veces que me acuerdo de todos vosotros y digo qué estarán haciendo [...]

(Soutelo Vázquez Raúl, De América para a casa: correspondencia familiar de emigrantes galegos no Brasil, Venezuela e Uruguay (1916-1969), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2001)

Elisea Riquer desde Barcelona le pedía a su padre:

... Cuídate mucho y dime si no debo esperarte. Así van derrumbándose una por una mis ilusiones para dejar paso a la amargura que me domina y se apodera de mí a pasos agigantados. Mama te abraza, no te escribe porque está muy débil pero no te olvida un solo instante. Y de tu hija recibe el amor más grande junto con la adoración."

(Carta de Elisea de Riquer a su padre Manuel de Riquer (9 de junio de 1920). Archivo General de la Adm.)

El artículo completo en https://doi.org/10.4000/alhim.8658