Tatús Gil

Triscornia

¡La Perla de las Antillas! Puertos de Gijón, Santander, Bilbao, La Coruña o Vigo, barcos llenos de emigrantes atracados en sus muelles. Antes de partir tuvieron que realizar numerosos trámites y recorrer el camino desde sus casas a los puertos que miraban al Atlántico. ¡Sueños!

Para aquellos que llegaban con billete de tercera clase arribar al puerto habanero implicaba una dura realidad: control de pasajeros, inspección de equipajes, expedición de documentos y, desde el año 1900, la Estación de emigrantes de Triscornia, un campo de internamiento en las afueras de La Habana establecido por las autoridades estadounidenses que gobernaban en la isla tras la guerra de 1898. Su función era similar a la famosa isla de Ellis de Nueva York ya que, además de servir como lugar de cuarentena, el campo era utilizado como filtro de entrada de emigrantes.

El centro de Triscornia se encontraba en la cima de una loma, muy cerca del antiguo baluarte de San Diego, una fortificación colonial de la que sólo quedan en la actualidad sus ruinas.

¡Ay si no tenías a alguien esperándote!

“La autoridades cubanas dispusieron nuestro internamiento en el campo de concentración de Triscornia. [...] Seis días permanecí en Triscornia, seis días que fueron un verdadero suplicio, tanto por las condiciones infrahumanas a las que estábamos sometidos [...] como por la preocupación e incertidumbre que para mí suponía aquella situación.

Y por si fuera poco, un altavoz instalado en el campo anunciaba sin cesar con pequeños intervalos de tiempo:

- El que no tenga entidad o persona solvente en la Habana que responda por él, será deportado sin demora a su país de origen.”

(Memorias de un emigrante, Eloy Vejo, 1976 pag 59)

La tristemente célebre Estación de Detención de Triscornia fue el primer hogar para aquellos que no tenían familiares esperándoles, no traían contrato de trabajo o el dinero necesario para mantenerse hasta encontrarlo. Allí permanecían hasta que alguien los requería para trabajar o alguna asociación de emigrantes hacía los trámites para reclamarlos.

La versión oficial decía que Triscornia tenía las mejores condiciones para alojar a los emigrantes. Se les proveía de ropa, cama, comida y atención médica. Pero este microcósmos de Triscornia se alejaba mucho de esa visión idílica pues las condiciones de vida eran muy duras y habituales los abusos y malos tratos. Esta situación provocó una ola de solidaridad entre las Las asociaciones de españoles en Cuba que denunciaban frecuentemente este estado de cosas y se organizaban para socorrer en lo posible a sus paisanos de Triscornia

Triscornia fundada en 1900 por la autoridades norteamericanas en Cuba funcionó hasta 1959

Imagen de portada: Archivo Biblioteca Universidad de Cantabria-Fondo Pérez y Cía

Diario de Navegantes - Corresponsalía en el puerto de Santander

Desde Méjico – Don Iñigo Noriega Laso

¡Archivos!

La difusión de los archivos históricos en internet es un impresionante salto hacia delante, nadie lo duda ya. Elimina las barreras del tiempo y el espacio y con ello los archivos abren sus puertas sin horarios ni limitaciones y ofrecen sus fondos a todo el mundo en cualquier momento del día. Ya hay un pequeño número de ayuntamientos que se han lanzado a digitalizar sus archivos históricos y nos gustaría felicitar a todos aquellos que han invertido tiempo y recursos facilitando así su acceso a los investigadores.

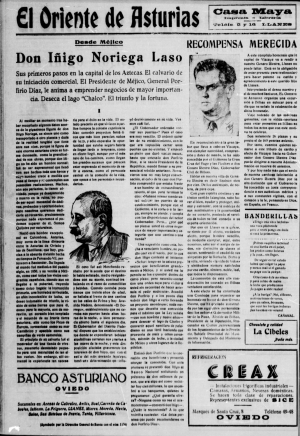

Diario de Navegantes se fija hoy en una joya de la prensa asturiana: El Oriente de Asturias. Desde su nacimiento en 1868, cada semana y durante 146 años, fue el principal medio de comunicación para la emigración asturiana en América pues les contaba lo que pasaba aquí, en la tierra que dejaron.

El ayuntamiento de Llanes ha digitaliza este archivo y es accesible desde Hemeroteca El Oriente de Asturias Así que los lectores interesados tienen desde ahora a su disposición 5.216 ejemplares de El Oriente de Asturias en sus casas.

Diario de Navegantes ha rescatado hoy la página nº 8 de 21 de marzo de 1953, se trata de un artículo de Antonio Martínez Cuétara sobre la figura de Iñigo Noriega Laso. Lo hemos resumido pero el artículo completo está aquí en la página nº8

Dice así: "Iñigo Noriega Laso nació en Colombres en 1853. Marchó a Méjico muy joven llevando como único bagaje la instrucción primaria, una honradez acrisolada, un afán incontenible de lucha, un deseo indomable de triunfo, un corazón bien templado y el recuerdo de su bravía tierra asturiana, alta como los Picos de Europa, tormentosa como su mar Cantábrico y apacible como sus campiñas de verde esmeralda.

Fue dependiente tras el mostrador de un abarrotero. En la inmensidad del Nuevo Mundo, todo su horizonte se reducía a aquel mostrador, que le servía de camastro...

Marchando resuelto por la senda que el destino le había señalado, medio resignándose con su suerte, continuó trabajando en el ramo de comestibles y bebidas y contaba con poco menos de treinta años cuando estando al frente del Borrego (la adquirió en 1871 a la edad de 18 años), cantina situada en la Calle de Pelma, hoy Avenida Madero, en México D. F. sucedió lo siguiente: El Borrego no cerraba hasta altas horas de la noche o bien permanecía abierto hasta la madrugada. Un día el gobernador del distrito federal decretó que los establecimientos que servían bebidas alcohólicas debía cerrar sus puertas a las nueve de la noche. Iñigo, entonces, tomó una determinación que influyó para siempre en su vida: quitó las puertas de su cantina y dijo que no podía cerrar. No habiendo puertas, no había modo de cerrarlas.

El caso llegó a oídos del propio presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien recibió en audiencia al tenaz asturiano y viendo que era hombre que le convenía, le aconsejó paternal aunque enérgicamente: «Mañana mismo manda usted colocar las puertas de su establecimiento, porque con el Gobierno, a la corta o a la larga, siempre se pierde, y cumpla con las disposiciones del señor Gobernador. Pero, ¿por qué no piensa usted en otros negocios de mayor importancia que una cantina o una tienda?».

Una sugestión como ésta hecha a semejante hombre no podía caer en el vacío “Señor, tengo en la cabeza proyectos que beneficiarían grandemente a México…pero necesito una orden suya para visitarle sin audiencias ni antesala” y así fue.

Al poco tiempo le presentó el proyecto de desecación del lago del Chalco, semillero de paludismo, para convertirlo en una fértil hacienda agrícola que proveería de cereal y leche a la ciudad de México."

A partir de aquí su vida fue otra y el cantinero pasó a convertirse en gran hacendado, hombre de negocios y amigo personal del presidente Porfirio Díaz.

Fuente: El Oriente de Asturias, 21 de marzo de 1953, Antonio Martínez Cuétara

Emigrante

Alrededor de cuatro millones y medio de españoles partieron hacia América entre 1882 y 1935. Del total de estos emigrantes, el 57% volvió a España; es decir que el número de retornados superó al de los que se quedaron definitivamente en el continente americano.

El sueño de América, donde todo aquel que trabajase podía hacerse rico. Partían pobres y analfabetos pero si tenían suerte regresarían ricos "ilustrados". Podían romper con la miseria y el atraso.

Esto pasó con los protagonistas de la fotografía: dos niños, el baul y una historia. "Fue poco antes de la una de la tarde y el Begoña, un trasatlántico que hacía la ruta entre Europa y el Caribe llevando emigrantes hasta en las bodegas de carga, había zarpado una hora antes. Ellos estaban desolados, al lado de una maleta y de un voluminoso baúl..." Esta es su historia

Emigración clandestina

La ley de emigración de 1907 establecía que “serán considerados emigrantes, a los efectos de esta ley, los españoles que se propongan abandonar el territorio patrio con pasaje retribuido o gratuito de tercera clase, o de otra que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente y con destino a cualquier punto de América, Asia u Oceanía".

El emigrante necesitaba cumplir con numerosos requisitos para salir del país. Estos requisitos, que iban variando con el tiempo y las leyes, solían ser exhaustivos y costosos en tiempo y recursos. Además, las autoridades intentaban controlar la salida de las mujeres solteras, de las casadas sin autorización del marido y los varones jóvenes en edades próximas a su llamada a filas. Entre los documentos exigidos estaban (variaban según las leyes que se iban promulgando) los siguientes:

- Cédula personal o pasaporte

- Autorización ante notario de padres y tutores para las mujeres menores de 23 ó 25 años, dependiendo de las épocas

- Autorización del marido para mujeres casadas

- Certificado de buena conducta

- Certificado de hallarse libre de toda responsabilidad de quintas o de haber pagado el depósito correspondiente

- Certificado de no estar procesado ni cumpliendo condena

- Certificado de conocimiento de algún oficio.

Muchos jóvenes decidían abandonar el país para evitar un servicio militar, tres años al menos, que privaba de la mano de obra necesaria a las economías familiares y del que era difícil eximirse siendo pobre. El pago al Estado de elevadas cantidades o el reemplazo por otro joven, formas más frecuentes de evadir el servicio, no estaban al alcance de la mayor parte de los jóvenes de clase baja. Ante esta disyuntiva las familias preferían vender una vaca, un trozo de tierra e incluso hipotecarse para poder mandar al hijo a América esperando que así al menos tuviera una oportunidad y con él llegaran a la casa, de vez en cuando, las famosas remesas para aliviar la economía familiar. Emigrantes clandestinos que llenaron los barcos que iban hacia América.

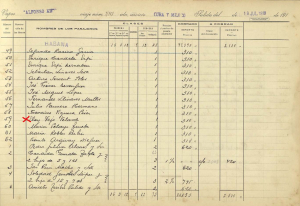

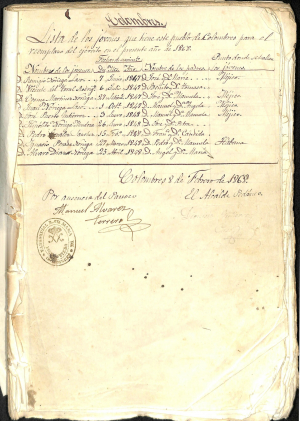

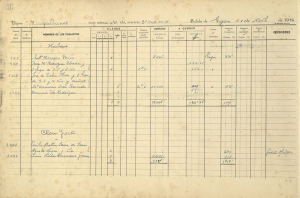

Eran los ayuntamientos quienes se encargaban de realizar las listas de mozos en edad de cumplir el servicio militar, las famosas quintas, a partir de los datos recogidos en los padrones, los libros de bautizados y, solamente a partir de 1892, de las actas de los registros civiles. Estas listas se publicaban para que se expusiera por parte de los interesados o sus representantes (generalmente sus padres) en caso de que se encontraran ausentes, las correspondientes justificaciones y oposiciones.

El documento que se muestra es un claro ejemplo. En 1868 de los nueve jóvenes del pueblo de Colombres (Ribadedeva, Asturias) en edad de cumplir con sus obligaciones en el ejército cinco han emigrado ya. Con la publicación de estas listas se generaba toda una documentación complementaria de expedientes de alegaciones y exenciones, hojas de filiación y reconocimientos de talla, certificados del Ejército, listas de prófugos, ausentes en Ultramar, etc. etc.

Se utilizaban dos fórmulas para evitar el control gubernamental en los puertos españoles:

- Salir por un puerto extranjero pues no se consideraba emigración pasar a otro país por vía terreste. Muchos de los emigrantes clandestinos del norte de España embarcaban en Burdeos.

- Embarcar en alta mar a través de las “redes de enganche” que organizaban empresas de transporte ilegal. Extensión, en última instancia, de algunas agencias de trabajo, hacendados americanos, etc…

<<Es lamentable que ocurra este caso y que nuestra legislación deje desamparado al emigrante que ignora lo que necesita para desembarcar en el país de destino contra la avaricia de esos señores que no dudan, para ganar treinta o cuarenta pesetas, en sacrificar al emigrante haciéndole gastar seiscientas pesetas en un viaje, para realizar el cual tal vez ha tenido que vender o hipotecar sus vacas o su casita. La devaluación del precio del pasaje sería un remedio eficaz en este caso>>

Fernández Flórez, A. L.: La Inspección en los buques Arlanza, Sierra Morena, Zeelandia y Andes. Los emigrados españoles en el Brasil, 1928

Elizabide el vagabundo

"Había gastado casi entero su escaso capital en sus correrías por América, de periodista en un pueblo, de negociante en otro, aquí vendiendo ganado, allá comerciando en vinos. Estuvo muchas veces a punto de hacer fortuna, lo que no consiguió por indiferencia. (...)

Últimamente se había encontrado en una estancia del Uruguay, y como Elizabide era agradable en su trato y no muy desagradable en su aspecto, aunque tenía ya sus treinta y ocho años, el dueño de la estancia le ofreció la mano de su hija, una muchacha bastante fea, que estaba en amores con un mulato. Elizabide, a quien no le parecía mal la vida salvaje de la estancia, aceptó, y ya estaba para casarse cuando sintió la nostalgia de su pueblo, del olor a heno de sus montes, del paisaje brumoso de la tierra vascongada.

Como en sus planes no entraban las explicaciones bruscas, una mañana, al amanecer, advirtió a los padres de su futura que iba a ir a Montevideo a comprar el regalo de bodas; montó a caballo, y luego en el tren, llegó a la capital, se embarcó en un transatlántico, y después de saludar cariñosamente la tierra hospitalaria de América, se volvió a España.

Llegó a su pueblo, un pueblecillo de la provincia de Guipúzcoa; abrazó a su hermano Ignacio que estaba allí de boticario; fue a ver a su nodriza, a quien prometió no hacer ninguna escapatoria más, y se instaló en su casa.

Cuando volvió, lo recibieron con desdén: corrió por el pueblo la voz de que no sólo no había hecho dinero en América, sino que lo había perdido, todo el mundo recordó que antes de salir de la aldea, ya tenía fama de fatuo, de insustancial y de vagabundo.

Él no se preocupaba absolutamente nada por estas cosas; cavaba en su huerta, y en los ratos perdidos trabajaba en construir una canoa para andar por el rio, cosa que a todo el pueblo indignaba."

Fragmento de Elizabide el vagabundo

Autor: Pío Baroja

Adiós ríos, adiós fontes

El primer archivo digital para la historia bancaria del siglo XXI

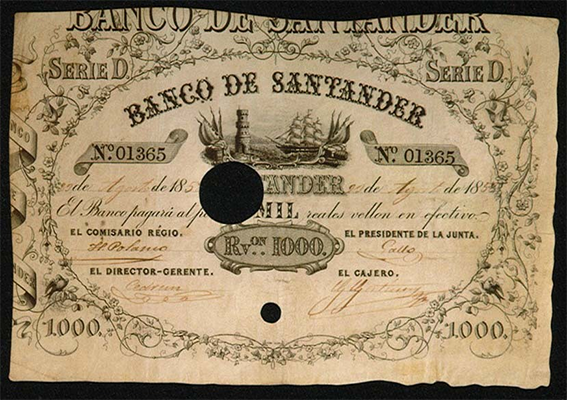

Un dato en una hoja de un libro de embarque da para mucho y esto es lo que nos ha pasado con el documento procedente del Fondo Pérez & Cía del Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria. Este documento nos da pie para hacer un poquito de historia bancaria, relacionarla con América Latina y contar alguna cosa más.

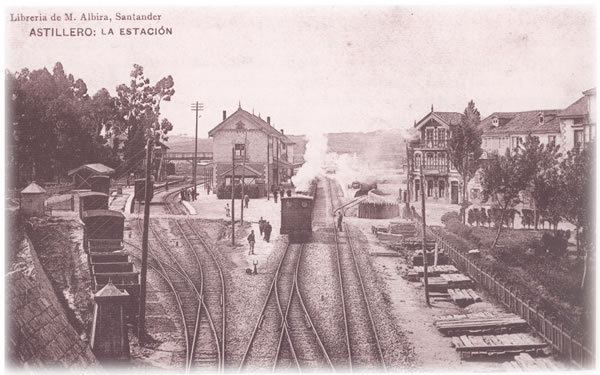

El 11 de noviembre de 1946, el vapor Magallanes que zarpa desde Gijón lleva en sus camarotes de primera a un importante personaje del mundo de los negocios. Viaja por cortesía de la Compañía Trasatlántica y se dirige a Nueva York acompañado por su esposa. Un viaje, entre otros, que tendrá una importancia enorme para su negocio familiar: conocer el funcionamiento de la banca en ese país, experiencia clave para que el banco familiar se modernice y especialice en la banca financiera de tipo anglosajón. Actualmente es uno de los 20 bancos más grandes del mundo. Este personaje era D. Emilio Botín, considerado como el artífice del modelo que permitió a un pequeño banco de provincias, el banco Santander, convertirse en el banco global que es en la actualidad.

El Santander abre su primera sucursal en el pueblo industrial y minero de El Astillero. Ese mismo año, 1923, abre oficinas en Santoña, Ampuero, Potes, Laredo, Reinosa, San Vicente de la Barquera y Comillas. Durante el decenio de 1950 el banco se expande por toda España mediante la práctica de una política de absorciones que culminó en 1978 con la adquisición de la Banca Jover y del Banco Comercial Español.

En 1955 el banco de Santander crea un Departamento Iberoamericano, muy ligado, creemos, con el inmenso flujo migratorio de españoles en América. En los años 70, D. Emilio Botín establece las bases en América Latina de lo que ha llegado a ser el mayor grupo bancario español en el nuevo continente.

Este Diario de Navegantes forma parte de nuestro archivo digital y por esto queremos mencionar una iniciativa novedosa en este campo como es la creación del Archivo Histórico Banco Santander. Un archivo digital pionero en el mundo de los estudios financieros y bancarios.

Este archivo lo forman más de 17.000 documentos de carácter histórico generados por Banco Santander y otras instituciones, creadas o adquiridas por este en su larga historia, como el Hispano Americano o el Banco Hispano-Colonial. Entre todos los documentos el más antiguo está fechado en 1857, billete en el que aparece la sevillana Torre del Oro junto a la nave de Ramón de Bonifaz, conmemorando la conquista de Sevilla por marineros cántabros en 1248, en clara alusión al escudo de la ciudad de Santander.

Es el primer archivo digital para la historia bancaria del siglo XXI que, previa aprobación e identificación del usuario como miembro de la comunidad académica e investigadora, ofrece su fondo histórico a través de la red.

La difusión del conocimiento es importantísima, compartir información y acceder al documento con un click desde cualquier parte del mundo es ya un camino sin retorno.

Cuenta, además, con una gran biblioteca especializada en temas histórico financieros, y una completa colección de memorias de las principales entidades representadas en él, desde 1857 hasta la actualidad.

Fuente imagen Astillero y billete de banco: web Archivo Histórico Banco Santander

Diario de Navegantes

Corresponsalía en el puerto de Santander

Asturias y sus límites

“…Para hablar con exactitud de Asturias, hay que combatir, previamente, un error. Asturias no termina en los límites que se señalan dentro del mapa de España; es muchísimo más. Es Asturias un gran trozo de Madrid(…) y una gran parte de Cuba, de la Argentina y de Méjico, un barrio de Nueva York, casi toda la ciudad de Tampa, y etc, etc.

Si pensamos en el número de asturianos que hay por el mundo y en la riqueza que poseen, nos damos cuenta de que Asturias tiene, fuera de sus límites, acaso tanto como dentro de ellos.

Puede asegurarse que si un buen día todos los asturianos realizasen el sueño de regresar a la ‘Tierrina’, no cabrían en ella; habría que ensanchar las ciudades, aumentar las villas y multiplicar las aldeas; y si trajesen consigo las riquezas que poseen, Asturias sería, además de la tierra más poblada, la más rica"

Autor: Valentín Andrés Álvarez

Libro: Guía espiritual de Asturias (editorial Nebrija, 1978 )

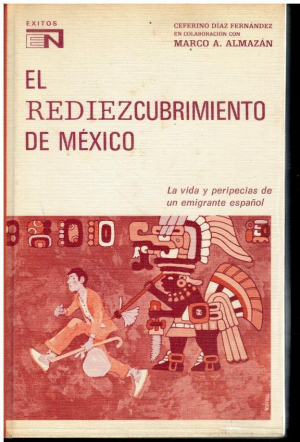

El Rediezcubrimiento de México

“Ceferino Díaz Fernández, para servir a Dios y a ustedes. […] Vine al mundo un día de nieve y ventisca del mes de enero de 1910, en un pueblecito llamado Pola de Somiedo, Asturias. […]

A base de palmetazos y coscorrones me enseñó las primeras letras un tal don Cipriano, que era el maestro del pueblo y tenía malo el aliento. La escuela quedaba muy en las afueras de la aldea, y aún recuerdo el suplicio que significaba emprender la caminata, tiritando de frío, para llegar al destartalado edificio […] Sin embargo, fue en aquella frígida sala de tormentos en donde vi por primera vez el lienzo maravilloso, con sus nombres enrevesados y sus manchones de colores, que para todos los rapaces del pueblo era imán irresistible, panal de promesas y faro de esperanza: el mapa de América. […]

A pesar de mi corta edad, yo había oído hablar mucho de América y especialmente de México, ya que éstos eran tema de constante conversación en el pueblo. No había familia que no tuviese un tío, un hermano o un hijo en ultramar. América era la tierra fabulosa donde ataban a los perros con longaniza y las calles estaban empedradas de oro. Allá marchaban los zagalones sin más avío que la boina y una muda de repuesto y a los pocos meses empezaban a mandar giros y cheques…”

Pasajes del libro El redescubrimiento de México

Autores: Ceferino Díaz Fernández en colaboración con Marco A. Almazán

Y si queréis pasar un rato muy muy entretenido os dejamos el enlace a la película con el inigualable Alfredo Landa

La Sauteña y Río Bravo

La vida de Iñigo Noriega daría para cientos de relatos y películas al estilo de John Ford o John Huston. Como si fuera el esbozo, una idea, a partir del cual desarrollar un guión cinematográfico os dejamos con Río Bravo y La Sauteña. La primera imagen cuenta el inicio, la última ya es Río Bravo.

Íñigo Noriega Laso es uno de los personajes más interesantes de la inmigración asturiana a México en el siglo XIX. Su vida está inundada de incidentes, de aventuras, de contradicciones y hasta de tragedias. Amigo del presidente Porfirio Díaz (ya contaremos cómo se conocieron), se desarrolló en los negocios de una manera sorprendente, tanto que a principios del siglo XX (1906) su fortuna se calculaba en sesenta millones de pesos (de aquellos), con bienes raíces en la Ciudad de México, haciendas, minas, fábricas, bancos, etc.

El proyecto más grande de su vida fue quizás el de La Sauteña, un plan ambicioso y visionario, surgido en 1888, cuando adquirió el antiguo fundo de El Sauto, una propiedad de unas ochocientas mil hectáreas de terreno en el norte del estado de Tamaulipas en México, al que denominó La Sauteña.

Se situaba entre el río Conchos o San Fernando y el río Bravo, entre el mar y el límite con lo que era el Nuevo Reino de León.

El Sauto tiene una historia muy larga, cambio de manos varias veces hasta que, a finales del siglo XIX durante el porfiriato, la tomó en sus manos Iñigo Noriega que proyectó una ciudad industrial a la vera del ramal de ferrocarril Matamoros-Monterrey, en la Estación Ébano, con 50 familias para el poblado inicial al que, en recuerdo de su pueblo natal lo llamó Colombres. En este Colombres mexicano instaló la base de operaciones del proyecto y una magnífica edificación de tres plantas en ladrillo.

El proyecto que ideó Íñigo Noriega rompía con la forma de explotación en las haciendas mexicanas pues consistía en el aprovechamiento del enorme territorio mediante su poblamiento: con 5.000 inmigrantes europeos y 2.000 rusos, a quienes se les otorgarían parcelas para la explotación agrícola y ganadera con sistemas de regadío, aperos de labranza, dinero y una casa.

Este ambicioso plan se derrumbó en mayo de 1913, cuando tropas revolucionarias ocuparon Colombres y por ende La Sauteña. Salió de México en 1914, sus propiedades y empresas fueron intervenidas y sólo regresó en 1919 para morir un año después.

Hoy día, aquel Colombres de Íñigo Noriega es la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una población aproximada de 100.000 habitantes.

José María García Báez

Cronista de Río Bravo

Fotografías de la Sauteña y vista aérea de Río Bravo cortesía de Enrique Esparza Peña